数据中心、自动化装配流水线、电信设施以及仓库,皆代表着建筑实用性的一面。它们作为当代社会中独特的一类基础设施,是城市日常运作、发展的基础。这一建筑类型过去在业界少有讨论,但最近开始成为建筑学的议题之一。对于这类维持当今世界技术运转的空间,人们开始思考它在建筑层面的重要性和设计的可能性。

数据中心、自动化装配流水线、电信设施以及仓库,皆代表着建筑实用性的一面。它们作为当代社会中独特的一类基础设施,是城市日常运作、发展的基础。这一建筑类型过去在业界少有讨论,但最近开始成为建筑学的议题之一。对于这类维持当今世界技术运转的空间,人们开始思考它在建筑层面的重要性和设计的可能性。

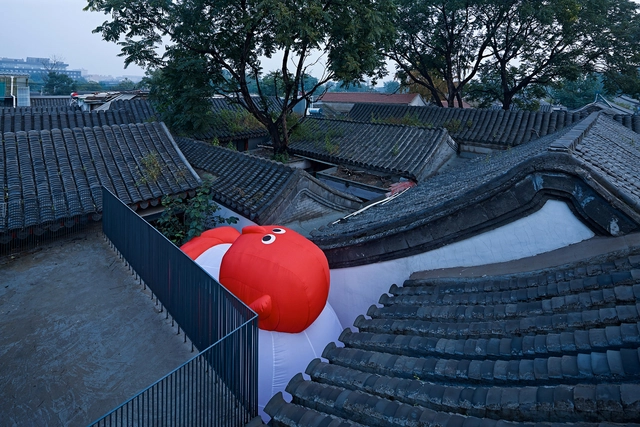

在建筑中应用非常规材料既需要创造也需要实验,从而开发出高效创新的可能性。尤其就小型项目而言,它们结构的承重较小,许多都是临时搭建,从而为特殊材料提供了发挥空间,进一步鼓励这些材料在大型建造中使用。

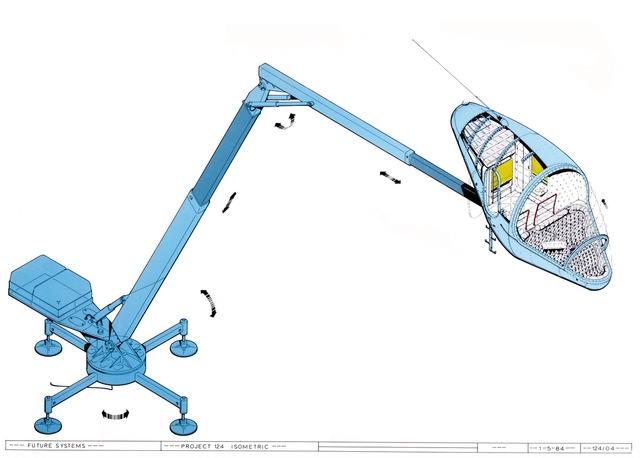

过去,微型住房运动的起源并未在科学界引起多少兴趣,直到最近情况发生了变化。该运动在过去几十年中发展迅猛,人们离开了传统的冗余,选择极简和更为灵活的生活方式。如果参考建筑历史及其与人类生活方式演化之间的联系,我们能够察觉到一些作品和模式已然清晰地描绘了该运动的基础。

在接受Archdaily采访的第二部分中,哈希姆·萨基斯(Hashim Sarkis)反思了建筑的未来,并试图解决2021年威尼斯双年展上永恒的问题。双年展的策展人提出了“我们将如何生活在一起?”的问题,讨论了建筑职业在如今世界中的作用,并指出“建筑师通过创造[…]确实改变了世界[…]想象世界将会变成的模样。”

在此专题中,麻省理工学院建筑与规划学院院长兼双年展的策展人哈希姆·萨基斯(Hashim Sarkis)展示了他对建筑进化过程的看法,以及学术界为反映“当今城市问题的复杂性”应该注重的新方向。萨基斯还提到了贝鲁特,讨论了重建方法,公民社会以及令人生畏的韧性。

专为北美市场设计的第一个 EGGER 装饰系列于10月1日推出,提供了全方位的装饰面层选择。建筑师,设计师,制造商和经销商在探索这个首次推出的系列时,将更为轻松:基于配合新系列设计的app,我们提供了更多的可能性与灵感、服务与便利。

近一个世纪以来,城市蔓延的地区,每家每户都有自己的庭院、车库和白色的尖桩篱笆,这些标志着人们对生活的终极理想。拥有自己的住房和远离市中心喧嚣的空间的想法一度被认为是理想生活方式和美国梦的顶点。但随着时间的推移和社会经济条件的变化,曾经布满这些独栋住宅的城市逐渐意识到这一分区制管理条例的过时之处。为防止当前的住房危机进一步失控,新的方案迫在眉睫。

建筑被定义为人们为生活带来空间体验的方式。对于Hawkins\Brown的合伙人与建筑师Matthew Ollier来说,最好的建筑鼓励互动、协作与交流。目前,Ollier正领导着该公司向洛杉矶扩展北美市场的业务。在接受ArchDaily采访时,Ollier分享了团队鼓励社区参与、建立社会价值上的方式。

只要建筑结构依旧存在,尺度这个名词就一直在建筑行业中占据主导地位。从字面意义上讲,尺度定义了我们所熟知和接受的可量度的标准——如门框的宽度、汽车转弯半径等等,当然,也是绘制可量度图纸的手段。在更抽象和象征的表述中,尺度描述了个人在将自己或熟悉的物体与不熟悉的物体进行比较时经历的一种感觉。

New Generations是一个位于欧洲的平台,他们分析欧洲兴起的、最具革新性的建筑工作室,为知识、观点、理论与创作的交流提供新的空间。自2013年以来,New Generations已经将超过300多个项目带到众多文化活动,如建筑节、展览、视频采访、创意工坊等实验性活动中。

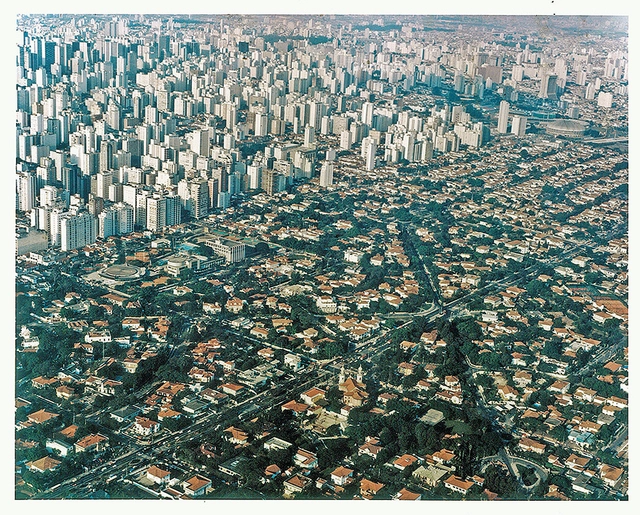

当下我们常见的城市正交网格平面其实在古时候就已颇为流行。因街道与街道间的角度关系而产生的城市网格结构,早已成为都市空间中常见的一部分,并给广场和公园的后续设计提供了良好的空间基础。

建筑师有两个特点,一是旅行时只拍建筑不拍人,二是习惯讲只有圈内人能懂的深奥语汇。当然,这些都是陈词滥调,并不总是正确的。但有一点毋庸置疑,设计师关注构成项目的每一个细节,包括外立面的材料,不同楼层之间交接的处理,开门的方式,窗框的类型,不同形式是如何被组织在一起的等等。

1942年,距离美国被卷入第二次世界大战后不到一年,美国陆军工程兵部队迅速而悄无声息地开始在三个州的偏远地区收购大片土地。不久之后,数以千计的年轻设计师、工程师、规划师、科学家连同他们的家人陆续抵达这些远离公众视野的地点。在那里,工人们以前所未有的速度和规模建造了包括住宅、工业建筑、研究实验室和测试设施等成百上千幢建筑。

旋转门不是普通的门。过去它们不仅安装很麻烦,就算是安装到位,后期使用门也经常会卡住。现在情况不同了,因为以FritsJurgens位代表的公司已经融入了新技术,将旋转门的功用提升到了一个全新的水平。现在,旋转门不仅按安装简单,还能赋予空间丰富的个性,令人眼前一亮。设计师可以如何使用旋转门,以提升室内空间品质设计呢?

当谈到阁楼时,我们经常会想到家里和建筑里未能被充分利用的空间,例如专门用来遮挡设施系统的仓库或房间。然而,回想起现如今把19世纪巴黎建筑的传统阁楼作为住房的再利用时,便会意识到只需一点创意,这些空间可以被改造成具有独特特点的居住空间。

本文原载于 Common Edge,原标题为 “为何我们不传授中国建筑?”

试问有多少美国建筑学教授知道有一本等同于维特鲁威的《建筑十书》的中文专著?我估计答案是,很少。我教了20多年的建筑史,才发现了这本由一位据我们所知非建筑师或建设者的朝廷显贵所著的宋代书籍——《营造法式》。事实上,在明代以前,中国没有任何一座著名的寺庙、宫殿或祠堂是由建筑师设计的,因为在东亚的任何一种设计环境中,一个人负责一个建筑项目的概念是陌生的。

住所是建筑的基本议题。怎么去和我们每日都生活在内的空间进行互动,我们在其中的生活方式是建筑学科内永恒不变的讨论议题,这个议题也是致力于为人们实现更高的生活质量,并且去发现、发展新的生活方式。在此之上,还有其它各种因素的加入,例如房地产投机、城市中心的高房屋密度、对游牧方式的生活的渴望和追求或者甚至只是单纯的追随流行趋势,都使得关于小规模住宅的讨论变得更为适时应景和必要。也正是如此,我们问自己,我们需要的居住空间最小可以有多小?

城市针灸是一种设计策略,旨在促进地区级别的城市复兴,该策略认为,公共空间的干预不需要大量且昂贵的方法,亦可产生巨大影响。城市针灸是传统发展过程的一种替代方法,它代表着城市更新的适应性框架,其中高度聚焦与针对性举措有助于重塑被忽视的空间,逐步部署城市战略,或是巩固社会基础设施。

在家工作可以拥有灵活的日程安排,还能节省交通的费用,并可以腾出更多时间来陪家人。但是,分心会导致在家工作效率低下。这就使将用于居住的空间与用于工作的空间分开变得至关重要。在大多数情况下,建造扩展空间是完美的解决方案。

自古以来,柱子装饰了许多西方的纪念性建筑,从帕特农神庙的多立克柱式,到其柱廊的柯林斯式柱头。在西方,这些古典的形式跨越了多个世纪,影响至今:林肯纪念堂的多立克柱式,大英博物馆柱廊的爱奥尼克柱式,以及萨伏伊别墅的底层架空……此处仅列举近几个世纪以来古典柱式变换与应用的几个例子。如今,圆形柱子在现代设计中重新得到应用,既有本身功能上的考虑,也有美学上的意义。我们将在下文中进一步了解这些建筑元素,包括它们的材质、构造、结构性能,以及它们在当代的各类应用。

建筑学具有通过建筑空间以无数种方式影响人类关系的潜力。特别是在小型项目中,解决空间与个人之间对话的挑战与传达思想的任务相结合,以激发人们探索这些小型空间的使用方式。

在墨西哥,对“自发性建构”是应该提倡还是反对一直存在争议;然而,这并没有减少自建房在墨西哥和全世界的传播。在过去几年里,建筑师们推动编写了自建房指导手册,提了升自建居民对建筑材料和技术的了解,以确保这些居住者保的健康和安全。这一举措在诸多方面提升了自建房的品质,这一点从墨西哥各地的自发性建筑作品中也可以看出来。

自1950至2011年间,全球城市人口增加了五倍。2007年,居住在城镇的人口数量第一次超过了乡村人口数量。到2019年,城市人口已经占据总人口的55%,预计2050年总人口的三分之二将居于城镇。然而,这项增长并非在世界各地都是持续的。根据联合国2018全球城镇化前景报告,全球城市人口在2018至2050间预计增加25亿,其中大约90%集中在亚洲和非洲。当这些地区的人口增加,对于能源、食物和水的需求也会上升,使得资源更加稀缺。这种稀缺将由城镇化对气候与环境造成的负面影响所致。

今年,联合国世界旅游组织(UNWTO)一直在把旅游业视为在旅游和农村发展的旗帜下的农村地区创造就业和机会的一种方式。

以乡村为基础的建筑和传统房屋在展示当地建筑遗产和工艺方面发挥着重要作用。它还可以为大城市以外的地方提供工作机会,特别是一些发展滞后的社区。

本文最初发表于 Common Edge,原标题为“带给我们现代建筑的精神障碍”。

现代建筑是如何产生的?我们如何从拥有繁复装饰和细节的建筑如此迅速地进化到往往使空白并缺乏细节的建筑?为什么建筑的外观和感觉在二十世纪初发生了如此戏剧性的转变?历史告诉我们,现代主义是脱胎于第一次世界大战后物质,道德和精神匮乏的理想主义冲动。然而也有其他因素的作用,这一解释尽管无疑是正确的,但也是不全面的。