“大理变压沉浸式剧场”是一场建筑与戏剧的辩证:建筑超越了本体,游离出功能之外的幻境空间,而这一异托邦式的幻境,就是建筑对戏剧最本质的定义。

市井、工厂、旅途、断垣 —— 似乎稀松平常的语境中,我们一直在寻找,潜藏在平凡表象之下的城市的灵魂。就像弗洛伊德曾经说过的精神与物质的双重性,很多项目所在城市的研究都可以被定义为“双城记”。历史的偶然中形成的城市肌理,它的欲望、幻想、记忆与期待在哪里? 它究竟想变成怎样?这似乎是一场贯穿大理过去的历史沉淀,现在的生活状态及未来文化使命的觉醒。

整个项目是基于大理历史片段中的工业文脉,我们一开始就在寻找工业机理下的灵魂和它潜藏的意识与欲望。基地的过去偏工业化,我们这次主要探讨的是自然与人、人与机器之间的博弈与较量,根据 Robert Slutzky “艺术史即社会发展史”的论述,变压剧场是一场电子时代与AI时代之间的变压,是变迁时代中意识形态固化的一种尝试。

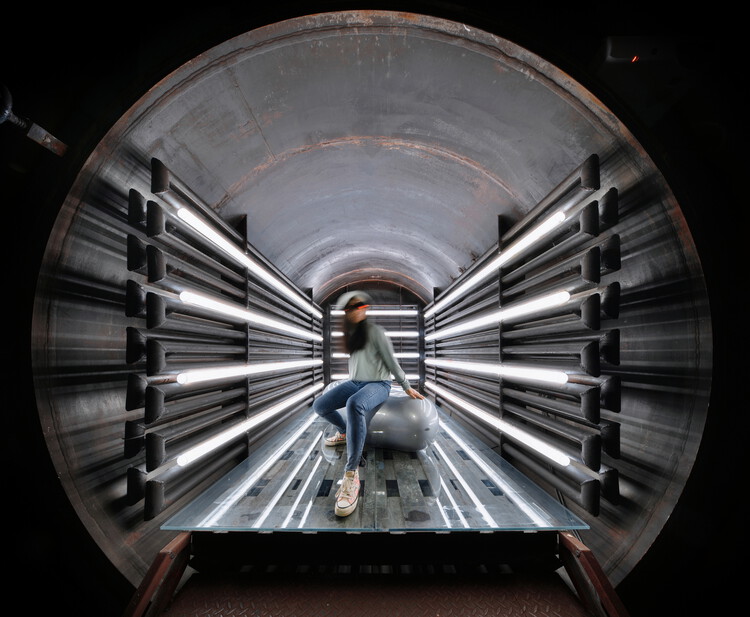

波德莱尔(Baudelaire)作为古典主义与现代主义转折时期的一位关键性的诗人,让美超越了优雅与精致,进化为震撼人心的力量。这个项目展开的新的课题,就是如何从工业文脉的基础上来重建美学体系,场地上剩余了很多工业遗迹,很多有力量的东西:如浸油罐等变压厂的各种器具,装配车间的器具,还有地下的铁井,也许是专门用来炼铁地或者焊接的。

这些器物有自己的, 金属和水泥碰撞的美感。这种陌生的美感诠释着黑暗之美或美的反面,如同波德莱尔的诗,是一个从美的悖论走向美的探索过程。

在建筑构建上,又如何去固化空间?它既不能是完完全全的现实,又不能是完完全全的幻象:必须有一种新的建筑语言,完整的表达现实与幻象之间的灰空间,去表达空间的复杂维度和层次。这些空间进化度的存在,让整个现实变得丰满立体。

从我的理解,整个项目一直在探讨的是一个转换或者变压的过程。从现实到幻境,我们尝试让观众或抽离于现实的游人停留和反思的,是现实与幻境之间的各个灰度。

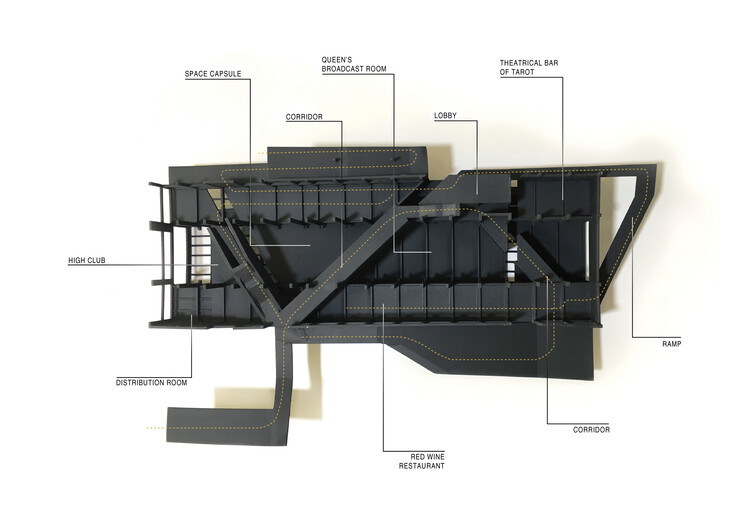

我们把历史的错落和城市文脉碎片化的拼接建筑化,试图唤醒过去的时代记忆。我们用了一个建筑的切割,呈现工业遗迹在那个时代的空间结构,要把厂房深层次的时空挖掘出来,回答“我是谁”的建筑问题,这个复合的空间,它其实就是城市的异托邦,中间有很多没有被定义的模糊空间,比如养鸡舍和门卫楼之间的空间,也许拿来晒衣服,也许拿来炼铁,也许拿来组装配件,或是收发零件等等。这其中,许多平淡无奇的瞬间透着戏剧化的张力。

当阳光照进遗存的结构上的时候,过去被唤醒,当我们植入新的空间的时候,功能脱离了表象而引发了本质的变化。70 年代的门卫小院的建筑语言已经从实用的构件上升到符号,而这些语言所指设的现实也从生产变为对生产的纪念 —— 历史被戏剧化了。正如德里达所述的“延异” —— 能指所指涉的事物只是幻象,而非事物本身。门卫小院破旧的门窗,虽也有真实的物理存在,但对于现在文创建筑的现实而言,只是幻象。

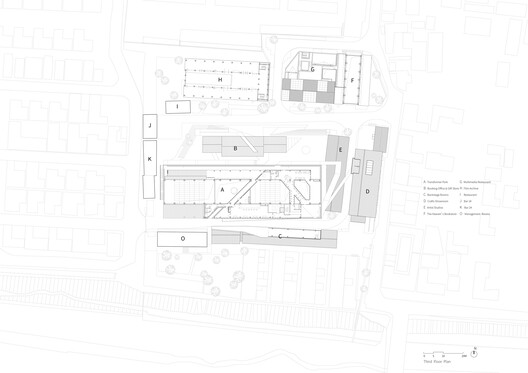

项目中的四个空间既是戏剧结构也是空间结构,空间的模糊性与精确性,共同构筑了一个诗意磅礴的幻境。工业化的横平竖直的逻辑已被打破,碎片化空间的介入带来了新的空间解读的逻辑;项目中以小见大、碎片化切割空间又组合的方式 —— 在有限中寻求无限。厂房的结构、旧时的门窗、古城传统的筒板瓦、白族民居的三段式这些错落的城市生活的碎片拼凑而成的平行时空,构筑了我们一直寻找的超现实:城市就是剧场,剧场就是城市。